拓竹X1CC:雕塑界的"造梦魔盒"

凌晨的美术学院工作室里,雕塑系研究生小林没有碰陶土或石膏,而是盯着正在工作的拓竹3d打印机——机器正在"编织"一件不可能手工完成的镂空作品。当晨光穿透0.2毫米的网状结构时,墙面上投下蝴蝶翅膀般的虹彩。"这要用手工雕刻,得花上三辈子。"她轻触着刚成型的作品,指尖传来未来艺术的温度。

一、打破重力的"数字雕塑家"

传统雕塑家总在和材料密度较劲,现在他们获得了超能力。艺术家老杨的工作室里,拓竹X1CC正在打印一座悬浮的"空中楼阁"——5米高的装置仅由几根细丝支撑,内部却藏着3000个互锁的几何体。"去年这件作品还只存在于概念图里,"他轻推结构,整个作品如风铃般摇曳,"现在它轻得能随风起舞。"

二、让灵感挣脱物理束缚

"以前想到但做不到的,现在能放肆尝试了。"新锐艺术家阿凯的展台上,一组会"呼吸"的动态雕塑引人驻足。拓竹X1CC打印的柔性关节让金属花瓣开合自如,内置的微型电机使作品像活物般律动。"观众总想找出隐藏的机关,"他狡黠一笑,"其实秘密全在打印时的材料配比里。"

三、美术馆里的"魔术表演"

某当代艺术展上,观众围着拓竹X1CC实时打印的"生长中的雕塑"啧啧称奇。艺术家远程调整参数,展台上的作品每小时都在变形——从抽象线条演变成具象人脸,最后又融解为流体形态。"这不是雕塑,是凝固的时间。"策展人看着拍照的人群感叹。

四、雕塑教育的"基因突变"

美院的雕塑教室里,学生们不再为翻模失败发愁。拓竹X1CC让创作过程变得可逆可调——今天打印的失败品,明天就能回炉重造。"做坏的第12版?"教授举起学生作品,"拆解成颗粒,下午就能打第13版。"墙角堆放的彩色线材,比往日的石膏粉尘活泼得多。

五、限量艺术的"民主革命"

当雕塑家老陈的拓竹3d打印机同时在世界三个城市打印同一件作品时,艺术圈炸开了锅。"原作"概念被彻底改写——每件打印品都是原件,又都独一无二。"我要让收藏变得像买书一样简单,"他指着不同颜色的版本,"读者何必争抢同一本《哈姆雷特》?"

结语: 当拓竹X1CC完成最后一件展品的修补时,美术馆的晨光正斜照在它身上。这台机器像神话里的皮格马利翁,正把艺术家们的幻想逐个吻醒。在传统与创新的十字路口,那些曾被材料、重力、成本束缚的灵感,正挣脱枷锁翩翩起舞。或许未来的艺术史上,会记载这场静悄悄的革命——毕竟,谁不愛看石头开花的奇迹呢?

最新动态

- P2S 提速不减质参数调整:600mm/s 高速打印还能保证精度的设置技巧 2026-02-25 16:02:29

- 拓竹A1检测不到进料/进料口磨烂?2个核心方法,新手也能轻松搞定 2026-02-25 14:12:22

- 全面评测拓竹P2S:家庭创客的可靠伙伴表现如何? 2026-02-25 11:27:57

- 拓竹 P2S 首层粘不住 “炒面” 怎么办?热床、喷胶、调平三合一解决方案 2026-02-24 15:58:55

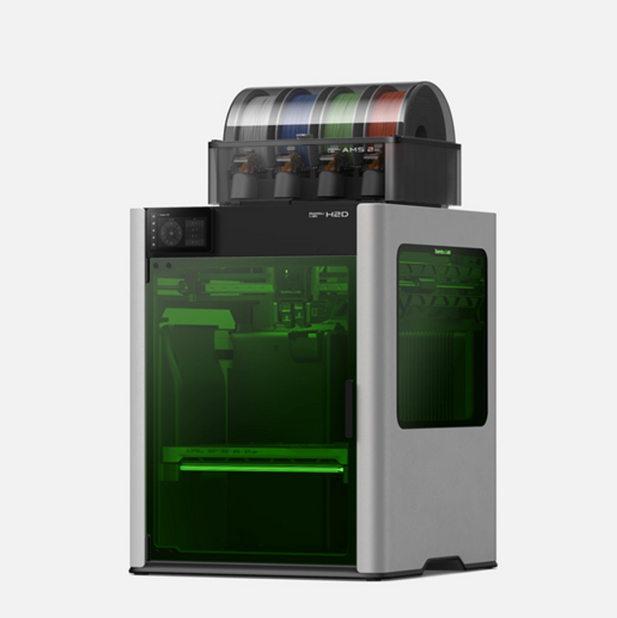

- 深度体验拓竹H2D:双喷头打印与激光雕刻全能攻略 2026-02-24 15:48:47

- 拓竹H2D打印机实测:一台机器如何实现四种创意制造? 2026-02-24 13:03:00

- 拓竹H2C工业级原型验证落地中兴产业园!研发周期缩短60%,拓竹3D打印机赋能创新 2026-02-22 12:00:00

- 拓竹H2C实测:医疗模型精准打印,解剖教学+手术规划效率飙升58% 2026-02-21 10:00:00

- AMS 2 Pro 打印时不能烘干?拓竹用户必看的排查技巧 2026-02-20 13:00:00

- P2S 喷嘴温度上不去 / 升温慢故障排除:解码喷头的“低温沉默症” 2026-02-19 12:00:00